走りました、フルマラソン。

スタート前メイン会場

スタート前メイン会場

とにかく完走が目的です。一番遅い組にエントリー、E組です。

E組スタートライン

E組スタートライン

筑後川沿いを走るのです

筑後川沿いを走るのです

E組集合してきました

E組集合してきました

シャアも参加してます

シャアも参加してます

スタート後は調子よく走っていましたが、10km辺りから膝の痛みがで出しました。練習中からわかっていたことなんですが・・・まだまだ序盤なのに。

そこからは闘いです。はやく来い来い20kmと思いながら走っていると、出てきましたyo

次は折り返しだ、その次は30kmだ、来い来い来いと、

あと12km、あと10、あと8、あと5、・・・・・・

Goalが見えてきた❤

Goalが見えてきた❤

あとは、力をふりしぼりー、

ボロボロでFinish!

ボロボロでFinish!

無料の豚汁(七味ががぁっと出た)食べて

無料の豚汁(七味ががぁっと出た)食べて

メイン会場の雰囲気と心地よい達成感でまどろんでいると、どんペットクリニックのY羽田先生が襲撃。彼は2時間57分という、プロ並みの記録です。ゴール後テントを張って、ご飯にお酒の宴会状態中、こっちのゴールを発見し駆けつけてくれました。孤独に6時間走りましたから、Y羽田先生夫妻との会話がより嬉しく、力が戻ってまいりました。ありがとうございます。

(撮影カメラ:ソミニデジタルトイカメラ)

結論:二度と走りたくない、二度目のフルマラソンでした

from Oqぼ

仔犬の放し飼いで車に轢かれ、ご近所の方から運び込まれました。

全身打撲に加え、特にひどかったのが頭部でした。右目は飛び出ており、痙攣、旋回、起立困難で、脳浮腫、脳挫傷の症状が出ていました。

応急処置して眼が少し本来の位置に戻りましたが、すぐ飛び出ます⇒その後、眼瞼縫合

応急処置して眼が少し本来の位置に戻りましたが、すぐ飛び出ます⇒その後、眼瞼縫合

18日目には穏やかな表情となりましたが、右眼は見えません

18日目には穏やかな表情となりましたが、右眼は見えません

とにかく命があるだけでも良かったです。

度々書きます。

必ずつなぎなさい

博多弁で : 綱つけろって、だから轢かれるったい。綱つけんで散歩させよる奴がおろーがね~、つやつけてくさっ。

from Oqぼ

先日、酪農学園大学OB向けセミナー:酪小獣九州ブロック、診療技術研修会に参加しました。山口県~沖縄県までのOBが集合いたしました。このセミナーを生かして皆様に還元してまいります。

左から:村岡先生(佐賀) O桑先生 Y羽田先生 中出先生(酪農院長) 田中先生(沖縄) 自分 懇親会にて

左から:村岡先生(佐賀) O桑先生 Y羽田先生 中出先生(酪農院長) 田中先生(沖縄) 自分 懇親会にて

次の日、中出 酪農大学附属動物病院院長が当院にお越しいただきました。

待合室でのチェック

待合室でのチェック

処置室での厳しいチェック

処置室での厳しいチェック

記念撮影 右:野村獣医同窓会長

記念撮影 右:野村獣医同窓会長

今抱えている、難病の相談にのっていただきました。とても参考になり次のステップになりました。

こんな遠いところまで、しかも、卒業して20年越の生徒のところにお越しいただき感謝です。 本当にありがとうございました。

from Oqぼ

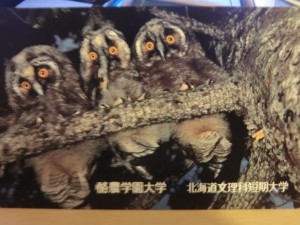

プラスティネーション

2013年10月12日 (土)

ご存じ、プラスティネーションです。

福岡市博物館でありました “人体の不思議展” でおなじみですね。

ビーグル犬

ビーグル犬

内部から

内部から

外部から

外部から

前肢帯

前肢帯

脊椎

脊椎

これらはオーナーに説明するのにわかりやすいと思い、R学園大学から借りてみました・・・実物を見たらとてもグロイので実際には使用しませんでした。

大学の解剖学実習でこれは役立ちます。毎回、毎年、解剖しなくて済むので、動物保護の観点からいいのです。

from Oqぼ

回虫というのは寄生虫の中でも有名です。

上:馬回虫 中:犬、猫回虫 下:ようじ

上:馬回虫 中:犬、猫回虫 下:ようじ

回虫卵

回虫卵

回虫は犬と猫では感染経路が違います。

犬:乳汁感染、胎盤感染、経口感染

猫:乳汁感染、経口感染

つまり、母犬や母猫に回虫がいれば必ずその仔は感染しています。糞便検査で虫卵がなくてもです・・・産卵期でないときや、♂虫の単性寄生の時はもちろん、虫卵は検出されません。

で・す・の・で

子犬や子猫は必ず虫下しをするのです。しかも、必ず2回が一セットです。なぜなら、虫卵の殻には薬が効かないので孵化する時を狙っての2回目の攻撃です。1回だけでは100%駆除できていません。

成犬や成猫は毎月、フィラリア予防薬の中に回虫駆除の薬効が含まれている薬を投与すると一番安心です。

左は回虫(右:フィラリア)の拡大版です、

スニゲーターではありません。(参照:キン肉マン)

スニゲーターではありません。(参照:キン肉マン)

from Oqぼ

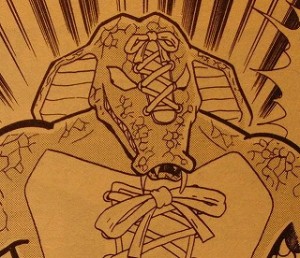

模型:背骨と脊髄神経編

2013年10月07日 (月)

骨を見ると説明しやすく、わかりやすいと考えています。

背骨と脊髄神経模型

背骨と脊髄神経模型

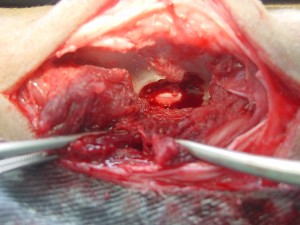

背骨と脊髄神経本物

背骨と脊髄神経本物

上記は片側椎弓切除術(ヘミラミネクトミー)の写真です

どうです?わからないでしょ。

獣医師側だけがわかっても、オーナー側がわからなければ信頼関係はうまくいきません。

模型は重要です。

from Oqぼ

ハクビシンの腸閉塞

2013年10月05日 (土)

腸閉塞がきました、しかも、患者さんはハクビシンです。オーナーは触れますけど我々は無理です。チョコっと機嫌損ねると、オーナーも咬まれるとのこと・・・、強敵。

更にこの仔は、16歳7カ月超高齢+糖尿病

病院に来た時点で、食欲元気なし、飼主に咬みつきかけております。注射麻酔をかけて超音波検査、レントゲン検査実施です。⇒十二指腸付近に食欲ゼロなのに異物があり、ガスパターン。注射麻酔からガス麻酔に切り替えて、飼主と相談。試験的切開手術となり、そのまま血液検査、静脈留置し手術開始。

各種検査中

各種検査中

更にオーナーに聞き取り調査、“3日前にメラミンスポンジ、激落ち君を所望、少し吐いたがとても全部が出ておらず、便が黒くなってきた”

開腹すると十二指腸腸管膜に出血跡

開腹すると十二指腸腸管膜に出血跡

腸切開は平行に。でました

腸切開は平行に。でました

腸縫合は垂直に

腸縫合は垂直に

生理食塩水注入し縫合部に漏れはなし

生理食塩水注入し縫合部に漏れはなし

胆汁を吸収し黒黄緑色に

胆汁を吸収し黒黄緑色に

麻酔から覚めて即退院

麻酔から覚めて即退院

普通はその日に退院はありません。入院しても触れず、興奮させるだけなので、家での看護としました。抜糸も普通に無理なので、抜糸のいらない埋没縫合にしました。

開腹は最大の検査、治療なので、膵臓の生検もしました⇒膵臓が脂肪に置換されており、今後糖尿病以外に膵外分泌障害の可能性有り、と診断。今後の生活のアドバイスができました。

一週間後にはこの仔の写真を見せてもらいました。傷口、食欲など問題なく過ごしているそうです。

こんなんまで食べるんですね

こんなんまで食べるんですね

from Oqぼ

大学の卒業も佳境に入り、国家試験の勉強で必死です。国家試験は年に一回、これを落とすと・・・、考えるだけでも恐ろしいです。ちなみに科目は、と言いますと・・・

家畜解剖学 家畜生理学 家畜生化学 家畜薬理学 家畜組織学 家畜衛生学 公衆衛生学 家畜病理学 家畜病理組織学 家畜寄生虫学 毒性学 家畜内科学 家畜外科学 家畜繁殖学 第2内科学(犬猫) 第2外科学(犬猫) 放射線学 家畜伝染病学 家畜微生物学 魚病学 実験動物学、などです(思い出せないくらいありますyo)。

授業はこれらの教科に実習があります。もっと恐ろしいのが、この教科にはそれぞれ牛、馬、ヤギ、羊、犬 猫、家禽、課目によってはマウスやラット、スナネズミ、ハムスター、うさぎ、モルモット、ミツバチ、魚(養殖する魚のそれぞれを)を勉強、暗記、⇒国家試験です。

ちなみに同級生のどんペットクリニック(久留米市):Y羽田先生は繁殖学、宇美動物病院(宇美町):K平先生は第2外科で、共に国家試験合格を目指しておりました。もちろん、O桑(ラッキー動物病院)、F原(オークどうぶつ病院けやき)もです。

いまだに国家試験の夢を見ます・・・(-_-;)

from Oqぼ

小さなダニが寄生して、激しいかゆみを伴う病気です。

渋い表情になっていますが仔猫です

渋い表情になっていますが仔猫です

耳介に粉っぽいフケが・・・

耳介に粉っぽいフケが・・・

進行すると肥厚した皮膚と粉が・・・

進行すると肥厚した皮膚と粉が・・・

粉を顕微鏡で見ると・・・疥癬ダニ

粉を顕微鏡で見ると・・・疥癬ダニ

野生のタヌキが脱毛して死んでいるという報道ををご存知でしょうか?あの原因が疥癬の感染なのです。かゆみがひどく、眠れず、食べることもできず衰弱して死んでしまうのです。

疥癬は薬の投与で治ります。また、一回の検査でわからないことも多いので疑わしければ薬をお出しします。

以前、自分が湿疹が治らず皮膚科に行った時、疥癬の検査されました。

自分 “ せんせぇ~、疥癬なんて今どきいないでしょっ ”

皮膚科の先生 “ 今、人にも多いんだよ ”

自分 “ ・・・・・ ”

皮膚科の先生 “ (顕微鏡を見て)・・・・・・・・・・・・・・ 陰性 ❤ ”

自分 “ ^_^; ”

海鮮ではなく疥癬です

海鮮ではなく疥癬です

from Oqぼ

尿閉とは尿が出なくなることです。特に♂の猫で、ちんちんの先に砂がつまって、尿閉となります。

原因は体質と食事です。特に食事が重要です。シーフード系(かつお節、ちくわ、かまぼこ、いりこ等Mgが多い食事)を与えると危険が増します(全ての猫がなるわけではありませんが、体質が強いとなります)。

先っちょに砂が析出、これじゃぁ、尿はでません

先っちょに砂が析出、これじゃぁ、尿はでません

顕微鏡で見ると結晶いっぱい、合体すると結石となる

顕微鏡で見ると結晶いっぱい、合体すると結石となる

ひどい時には尿道カテーテル留置です

ひどい時には尿道カテーテル留置です

もっとひどくなると、ちんちんを切除し、尿が出やすい手術をします。♂がなりやすいというのは尿閉がです、♀もこの病気になり血尿をします。

予防は食事の管理です。また、市販でも低Mg対応や尿石対応と注意書きのフードが出ておりますが、予防とならないようです。

専用の食事を食べて(動物病院での処方食)、この石を溶かすのが治療法であり、予防法です。治ったと思って普通のフードに戻すと、また再発いたします。

from Oqぼ